当前位置:

当前位置:| 首页 |

|

任城区水务局 王书明

引言

上世纪八十年代,笔者有幸参与了地方志专业志部分的编纂工作。工作期间,先后赴新泰、宁阳、东平、汶上、兖州等地,考察了泗河、洸河、府河、城区老运河、南旺分水枢纽,以及沿河重要水工建筑物等古代水利工程。抄录了大量碑文,拍摄了大批实物遗存,调查走访了当地老人,偶然目睹过非考古挖掘现场,取得了第一手资料。经多年思考与积累,带着问题得以到河道总督署展示馆、济宁市图书馆、济宁市博物馆等,查阅档案与典籍核实,结合实地考察互证,厘清济宁枢纽与南旺枢纽的本质差异——前者为“闸控”,后者为“脊控”。基本澄清了过去的一些模糊认识。怀着对古人“大运弄漕,永立潮头”的敬意,笔者试从不同维度回答“运河之都”为何是济宁?今推出《“闸控”与“脊控”:济宁枢纽与南旺枢纽的技术代差》,供大家批评。

一、晋隋奠基:从军事漕运到水系重构

1. 晋代洸河军事漕运的开创(352年)

《晋书·荀羡传》记载,荀羡北征时“开渠引汶通洸,军粮转运甚利,遂克东阿”。这是山东运河段首次将洸河纳入军事漕运体系,奠定了后世“引汶济运”的技术雏形。

2. 隋代水系改造的范式革新(581–600年)

《山东水利大事记》记载,泗水和小沂河二水,在兖州城东“合而南流,泛滥大泽中”,兖州刺史薛胄在兖州之东的泗水上筑石坝,即金口坝,并开渠引泗水向西,与任城(今济宁)以西的桓公沟连接。此渠不仅起到排水疏干沼泽的作用,而且在农田灌溉,水运等方面效益显著,“陂泽尽为良田,又通转运,利尽淮海,百姓赖之,号为薛公丰兖渠”(《北史·薛胄传》)。

漕运衔接:

形成“泗水→金口坝→府河→任城”的完整通道,为唐宋洸府漕渠体系与元明济宁分水枢纽提供了直接原型。

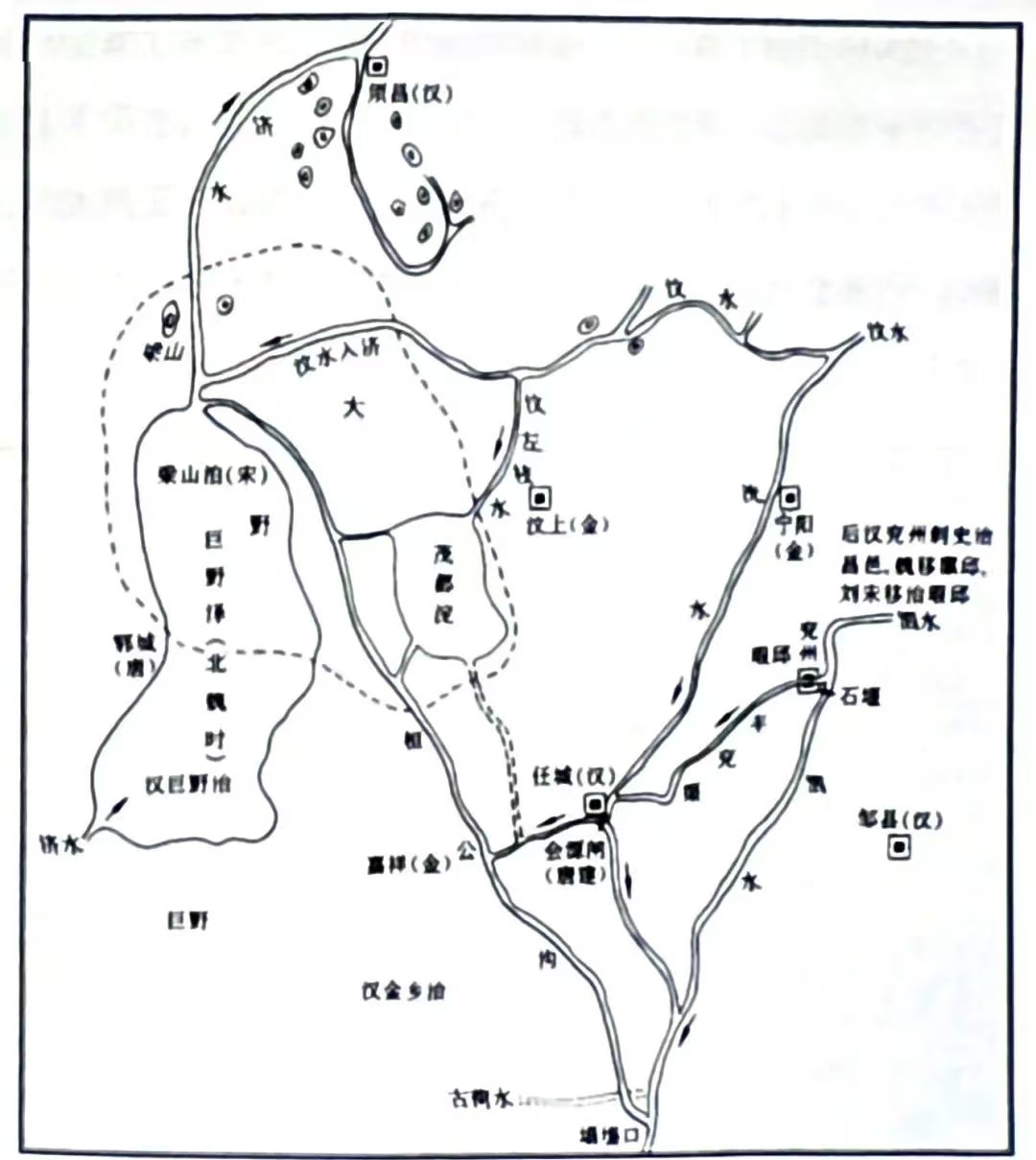

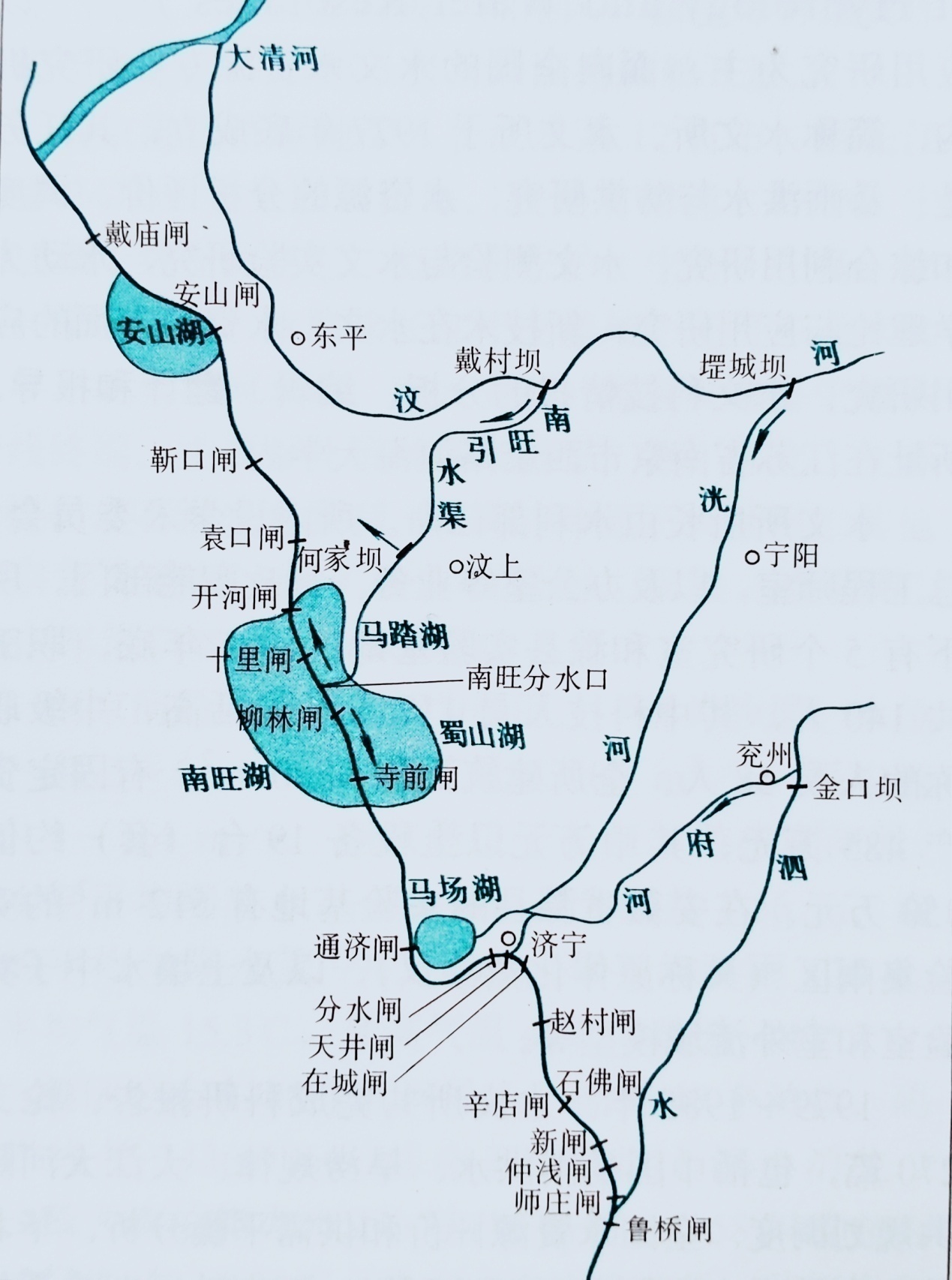

元朝以前泗、汶、洸、济运示意图

二、唐代闸控技术的制度化

1. 文献依据:

《元和郡县图志》载:“任城县西三里,有丰兖渠,堰汶水入洸济漕。”(唐代运河工程实录)

北宋《太平寰宇记》引旧志:“丰兖渠旧置木闸二所,分洸、府之水。”(北宋追认唐闸)

敦煌唐写本《水部式》:“漕渠斗门须以巨木石为闸”,佐证唐代闸控技术规范。

2. 地理格局:

洸河(城北)与府河(城南)在任城西汇入丰兖渠,形成“北洸南府、双闸控流”的工程架构(据《水经注》《漕河图志》)。

3. 元代沿革:

至元二十年(1283年),郭守敬于唐代闸基重建水闸,首命名“会源闸”(《元史·河渠志》),其名实为元代新创,非唐代旧称。

4. 结论:

唐代已疏浚洸河、丰兖渠,并建闸调控汶泗入运,“会源闸”之名可能为元代对唐闸的追认。元代京杭运河贯通前,会源闸在当时被认为是区域高点进行分水的尝试,体现了早期‘闸控分水’思想(此处毗邻安阜街,地名中“阜”字与制高点契合)。

三、宋元时期闸口体系的重构

1. 洸府二水入运口迁移

宋代城防与水道变迁:

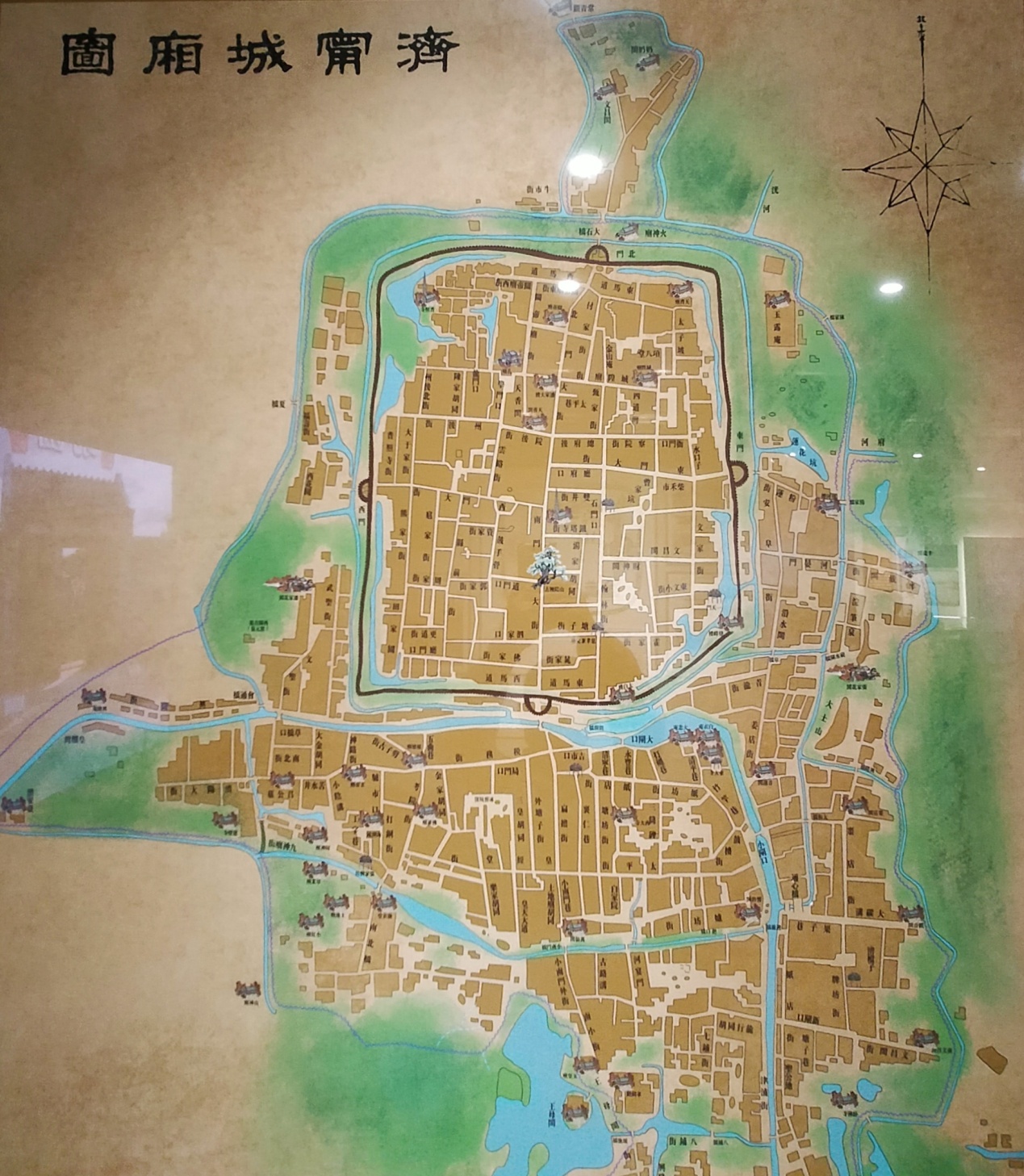

《宋史·河渠志》载天禧间(1017–1021年)任城“筑土城,扩濠为固”。明万历《兖州府志·河渠》引旧志:“洸、府二水环城三面,外联会通,内贯阛阓。”古水道入城格局变迁,使原“大闸口”(会源闸)因城防退为内河,失去济运主口功能。

2. 入运口西移与南移:

元·李惟明《改建会通闸记》(1289年)载:“旧闸(会源闸)湮废,乃西移洸水于会通桥,置上闸(分水闸),府河南趋小闸口,置下闸(在城闸)。”

定位考据:

上闸(分水闸):位于会通桥(今吕公堂街北),分引洸水入运。

下闸(在城闸):位于通心桥,控府河入运(今竹竿巷南小闸口,控府河入运)。

中闸(会源闸):元代沿用唐闸基重建,因居上下闸之间,故称“中闸”。《元史·河渠志》明确其“会汶、泗诸源”功能。水系调整后,其不再承担惟一分水功能,而是与分水闸、在城闸配合成为梯级船闸的重要节点。

3. 结论:

宋元时期,因城防和水道变迁,济宁分水工程从单闸(会源闸)演进为三闸协同的闸群体系(三闸即分水闸、天井闸、在城闸:本文所称‘济宁分水枢纽’,即指此三闸协同之闸群体系),通过多道闸门精细调控洸、府二水入运,标志着“以闸分水、以闸控水”技术模式的成熟。

四、元明闸名体系定型与功能固化:闸控技术的极限与困境

1. 三闸官方定名与分水技术演进

分水闸(上闸):

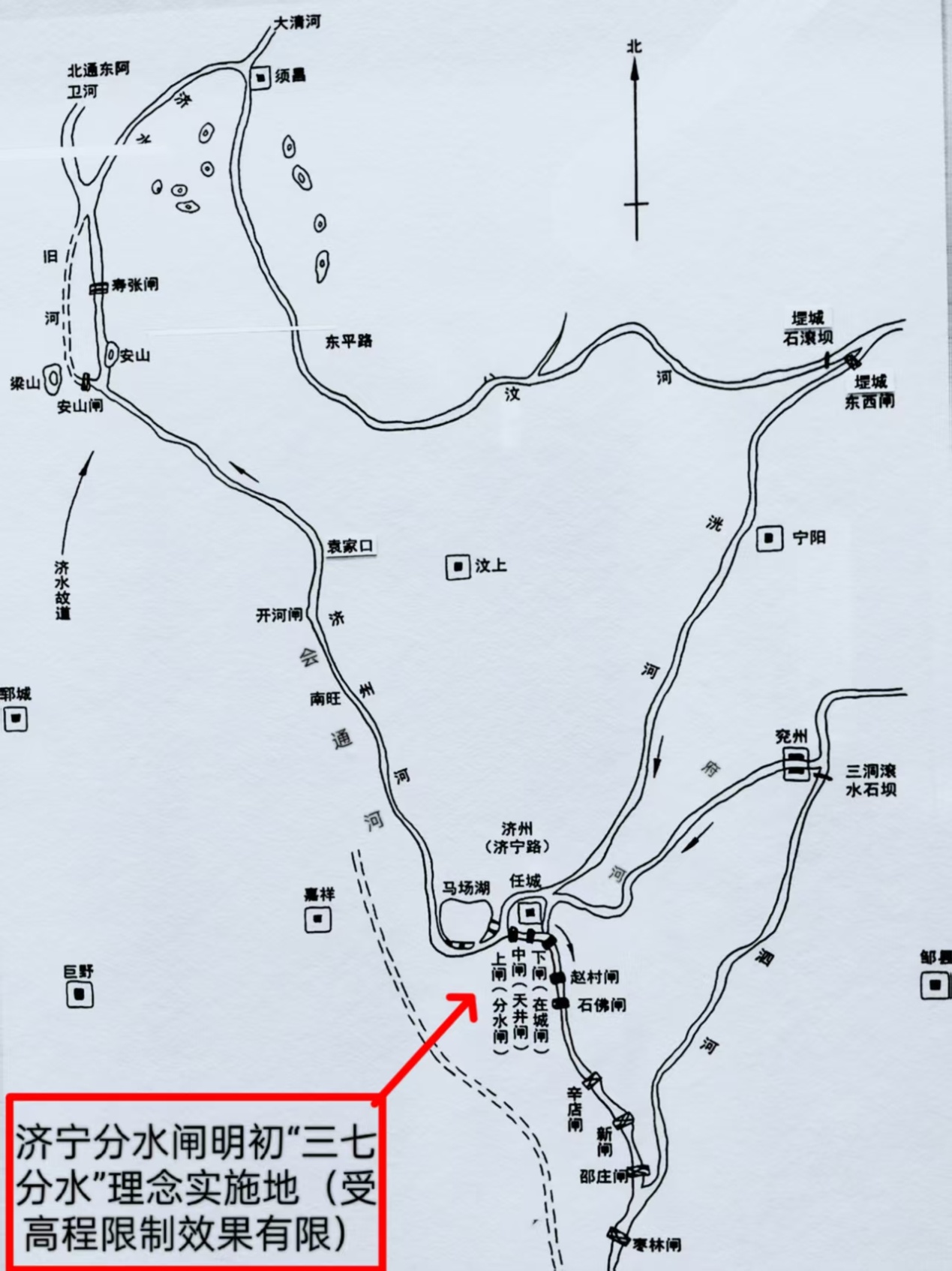

明·宋礼《疏凿会通河始末》(1411)记载:“于会通桥立分水闸,三分南注徐沛,七分北达临清”。

位置:

济宁城西会通桥下游(今任城区)

功能局限:

虽初步解决水量分配,但因济宁地势低(海拔39.8米),北流水量不足以翻越山东地脊(南旺段海拔42.6米),枯水季漕运仍受阻。

历史定位:

明初分水的初级形态,为漕运奠基但未根治水源问题。

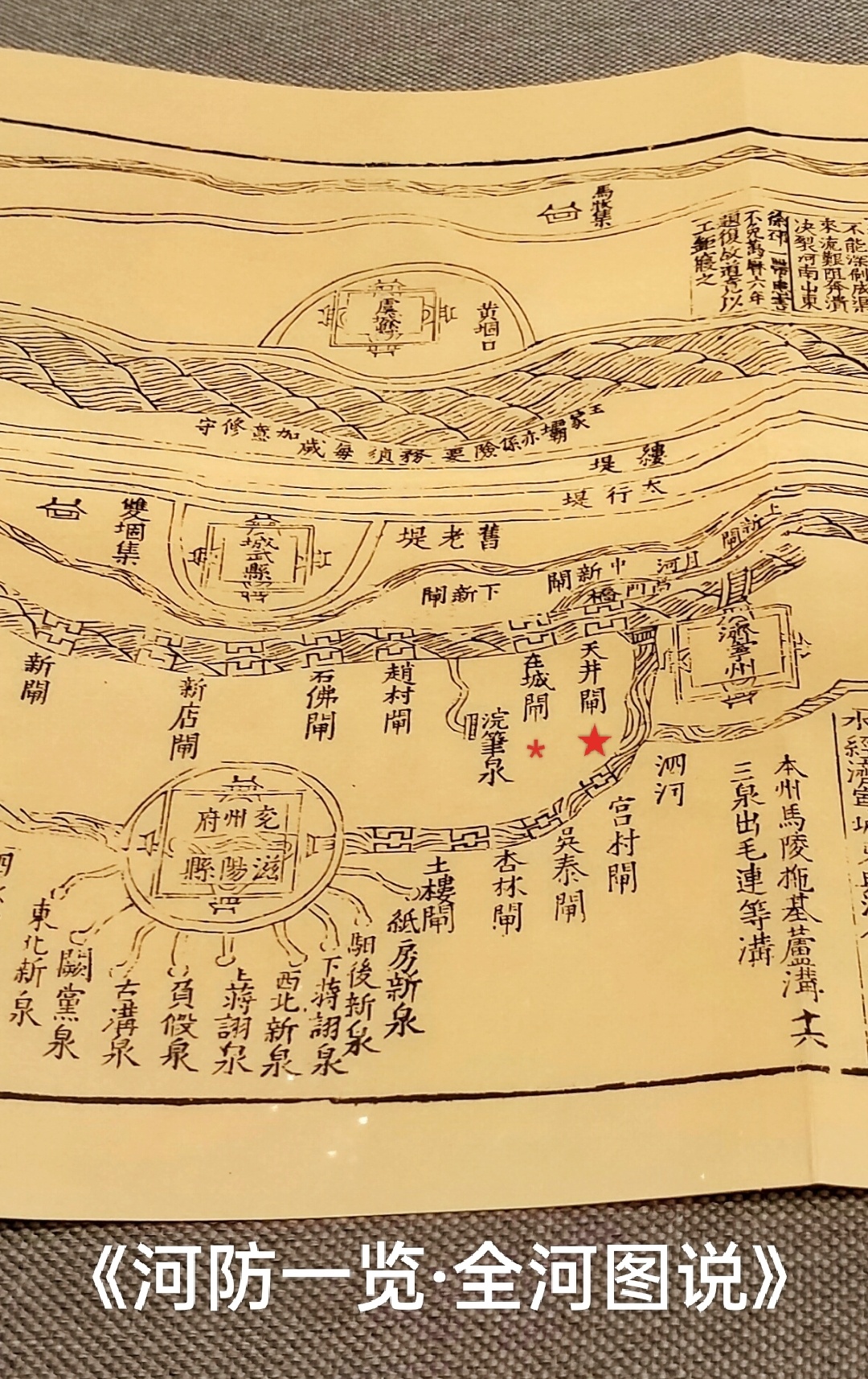

天井闸(中闸):

《明会典·工部·漕运》明确其“即元会源闸”,清《山东通志》释名:“闸形若井,仰受汶泗,故名天井。”

在城闸(下闸):

明·潘季驯《河防一览》标注其“纳府河之水以济漕”。《元史·河渠志》明确记载,在城闸始称济州南闸,为了与同时期建成亦在济州之南的赵村闸区别,更名为在城闸。

2. 以闸分水的技术困境

功能与局限:

虽初步建立了水量分配的概念(“三七分水”),这是“济宁分水枢纽”的雏形,并代表了当时闸控分水的最高水平,但其致命缺陷在于地理高程。济宁海拔仅39.8米,作为分水点,其北流水需逆坡上行翻越山东运河真正的制高点——南旺“水脊”(海拔42.6米)。这导致:

重力劣势:

北流水缺乏足够势能,流速缓慢。

水量损失:

据《京杭运河水文志》模型测算(依据现代水文数据推演),仅2.8米的高差就造成枯水季北流水量损失高达37%。

通航瓶颈:

枯水季节,北向漕船常因汶泗引水与马场湖水柜水量不足而严重“胶舟”,依赖闸坝强行提升水位的成本高昂且效果有限。“闸控分水”技术在济宁遇到了无法克服的地理天花板。

历史定位:

元代在济宁的实践(包括尝试性的水量分配)已经达到了“闸控”技术的顶峰,但也充分暴露了其地理局限性,为明初寻求根本性解决方案(即迁址南旺)提供了最直接的实践依据和动力。

五、南旺分水枢纽:“脊控”技术的革命性突破(1415年)

1.“脊控”技术定义

利用自然地势制高点进行重力自流分水的系统性控制模式。

2. 空间跃迁与技术革命

为引水保运,入运口北移50里至汶上县南旺镇——运河真正的制高点(“水脊”,海拔42.6米),彻底摆脱了济宁分水闸的地理高程束缚。

戴村坝引汶:

宋礼釆纳老人白英之策,建坝截大汶河水入小汶河南下至南旺(远距离、高保证率水源输送)。

鱼嘴石拨分水:

在制高点利用精密的“鱼嘴”分水工程,实现基于重力的自流分水(“七分北送京师,三分南流徐沛”),调控精度远超闸门。

水柜蓄调系统:

以南旺湖、蜀山湖等大型水柜“蓄丰补枯”,形成动态水量调节系统。

分水精度与通航时效跃升:

南旺分水口位于运河制高点(海拔42.6米),通过“鱼嘴石拨”实现重力自流分水(“七分朝天子,三分下江南”)。据《山东运河备览》记载,成化年间(1481年后)增建柳林闸、十里闸等节制闸,配合水柜动态调节,分水比例误差可控制在±5%以内。至此,济宁至南旺流向逆转为由北向南单一流向。漕船翻越水脊耗时从济宁段的3-5日缩短至半日。

漕运量激增与长期稳定性:

南旺枢纽建成后(1415年),会通河年漕运量从元代20万石跃升至400万石(明永乐后期),并稳定运行超400年。清代档案显示,康熙年间连续60年无断航记录,漕粮年输送量维持在300-500万石,成为明清王朝的经济命脉。

3. 代差意义:

从“闸控”到“脊控”:

核心技术从依赖人工启闭的闸门调控,跃升为利用自然地势的重力自流分水。

从“节点”到“系统”:

从济宁三闸的局部水量调配节点,升级为包含水源工程(戴村坝)、核心分水工程(鱼嘴)、蓄水调节工程(水柜)的完整系统工程。

六、“闸控”到“脊控”:厘清代差,正本清源

1. 济宁分水枢纽的本质

济宁分水枢纽是运河沿线重要的、成熟的水道调控闸群组合,主要服务于济宁城区及附近河段的航运、供水(含城内)需求。其中,“分水闸”(上闸)虽承担了局部水量分配尝试(“三七分水”理念的提出地),但其核心功能仍是“以闸控水” ,受制于地理高程,无法解决全河段、特别是北上的根本性通航难题,技术形态属于“闸控分水”的范畴。

2. 济宁枢纽的“通航艰难”:闸控技术的天然瓶颈

枯水季水量损失与胶舟问题:

济宁分水口海拔仅39.8米,而北流通航需逆坡翻越南旺“水脊”(海拔42.6米),高差2.8米导致重力势能严重不足。据《京杭运河水文志》模型测算,枯水季北流水量损失达37%,致使漕船频繁搁浅(“胶舟”)。元代史料记载,会通河因“常患浅涩”,年漕运量仅20万石,元末更因淤塞彻底废弛。

闸控分水的调度失效:

永乐九年(1411年)宋礼重开会通河后, 虽在济宁推行“三七分水”(七分北流、三分南流),但因高程限制,实际北流水量难以持续,济宁以北河段仍“浅阻如故”,漕船需征调民夫数万拉纤过闸,年维护成本高达白银10万两,却收效甚微。

3. 南旺分水枢纽的本质

南旺分水枢纽是京杭运河全线的命脉工程和水脊“心脏” 。它通过在真正的运河制高点(水脊)构建包含引水、分水、蓄水三大核心子系统的工程体系(戴村坝-小汶河-鱼嘴-水柜),实现了基于重力自流的、可动态调节的、系统化的水量分配与保障。其核心技术原理(脊控、重力自流、系统蓄调)代表着比济宁“闸控”技术更高一个代际的飞跃,解决了“闸控”无法克服的地理障碍。

4. 代差的核心体现

数据对比

指标 | 济宁枢纽(闸控) | 南旺枢纽(脊控) |

漕运量 | 元代年均20万石,明初不足50万石 | 明中期400万石,清代峰值600万石 |

通航时效 | 枯水季断航3-6个月,北船需纤夫拖拽 | 全年通航,翻越水脊仅需半日 |

水量利用率 | 枯水季北流水量损失37% | 水柜蓄调使水量利用率达85%以上 |

维护成本 | 年耗银10万两,仍频发胶舟事故 | 年耗银2万两,工程寿命超400年 |

5. 综合领先性

在东西方工程技术早期交流有限,各自发展情况下。南旺枢纽在水资源系统性规划、调度和管理理念上,领先欧州两个多世纪(17世纪法国米迪运河等工程在系统性上达到类似高度)。

6. 文献中的“失败”与“成功”典型案例

济宁之困:

《元史·河渠志》载:“会通河浅涩,漕舟不通,劳民挽运。”

明永乐十年(1412年),漕船在济宁以北200艘连续搁浅,宋礼险遭问罪。此事件成为促使宋礼彻底放弃在济宁优化闸控方案,转而寻求北移分水口的直接导火索之一。

南旺之盛:

清康熙《居济一得》称:“南旺分水,全河脉络攸关……四百载漕运无虞,实赖此‘运河之心’。”

乾隆六次南巡经南旺,赋诗赞老人白英能识超群。

七、终极结论:从“以闸抗地”到“以脊制水”

济宁分水枢纽(三闸体系)与南旺分水枢纽存在根本性技术代差:

济宁是“闸”:代表人力闸群精细调控的巅峰,却受困于39.8m海拔的地理枷锁(“以闸抗地”);

南旺是“心”:代表以42.6m水脊为核的系统工程,通过重力自流与水柜蓄调实现“以脊制水”。

二者的历史分工已由数据昭示:济宁的“先导性困境”(枯水断航、年耗10万银)催生了技术革命;南旺的“脊控范式”(400年高效输漕)标志中国古代水利从量变到质变的跨越。

济宁枢纽作为传统闸控技术的代表,虽提出“三七分水”理念,却因高程缺陷沦为纸上谈兵;南旺枢纽则以系统思维重构分水逻辑,通过戴村坝引汶、水柜蓄调、鱼嘴分流的“三位一体”设计,将自然地势转化为工程优势。两者的效果差异,印证了技术代差的不可逾越性:没有对“水脊”的科学利用,再精细的闸群也难以突破重力的桎梏。济宁的困境,恰是中国古代水利从“量的积累”到“质的飞跃”的必经之路。而南旺枢纽则成为这一跨越的不朽见证。后世文献中“七分朝天子”的传奇,其工程载体和成功杰作在南旺,而非济宁。