当前位置:

当前位置:| 首页 |

|

曲阜市水利局原副局长 尼山水库管理局局长 孔毅

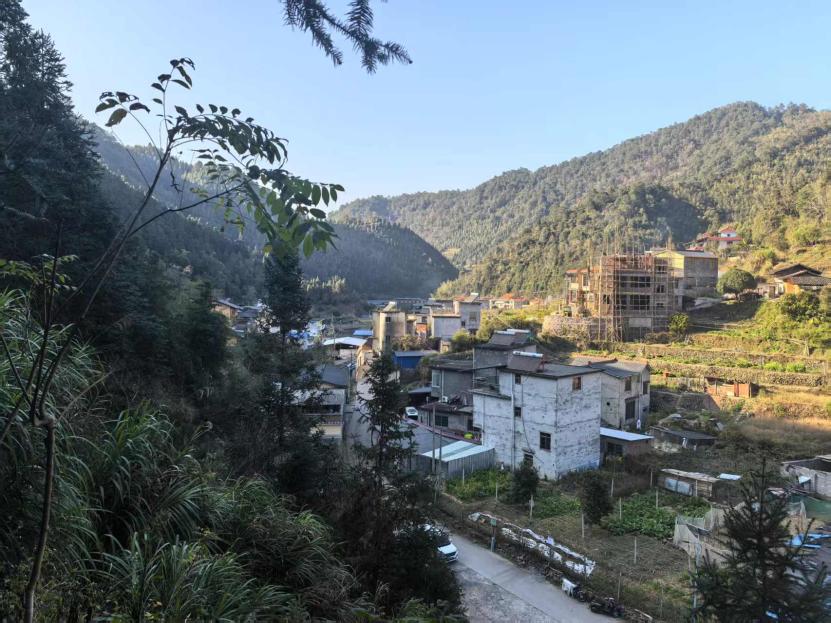

小溪住在山里,他想去大山外面看看,走出山口,遇见一个屯子,四十二户人家,九十五口人,它似乎有些失望,却又有些不甘心,扭头向山外奔去。

屯子里有穷有富,但都十分安逸,住老房子的大都是老人,土墙灰瓦,火塘灶台,腊肉烤茶。

年轻人从山坡搬到路边,慢慢盖起了楼房,瑶家风格荡然无存。外出打工带来了钱,带来了城市的只言片语,还有外面的人。外面的人,在他们的老房基上建起了又一茬新楼。

他们学会了养鱼,在自己家里建起了鱼塘,虽然中华鲟、虹鳟鱼在冷水里长得慢些,可鱼质上乘。溪水的西洋菜看起来像香菜,吃起来像生菜,三五天一茬,一年四季常吃常有。

小溪离开屯子时候,似乎有些不舍,可山外面的诱惑,还是让它义无反顾,全然忘记了岸边的桂花,河床的西洋菜。

来到村口,路的远端正是走出大山的方向,村口的小桥,篱笆,三角梅,和怯怯小狗,都被它落在身后。

终于要去县城了,过了那座山,就是县城,出了县城再走70公里就进入运江,然后入柳江,汇西江,并珠江而入海。

来到县城里,小溪安静下来,它也成了县城的一部分。这里的确热闹,岸边色彩斑斓,广场上瑶歌声声。一条河,两条路,一个广场,几座种满楼房的山包,就是这座城。

村东,小溪有些寂寞,它一个懒腰,便能奔出几米,想想快走出大山了,它有些激动,声音大了起来,引得屯子里的鸡也跟着叫了起来。

放山的人,在小溪边做了间房,头枕小溪倒也能睡得安稳,我却担心,要是有蛇怎么办?抑或,人家根本就不怕蛇。王阳明说:清风明月不用钱。人家可能不知道王阳明是谁,可“清风明月”,却镶嵌在人家的寻常生活里。

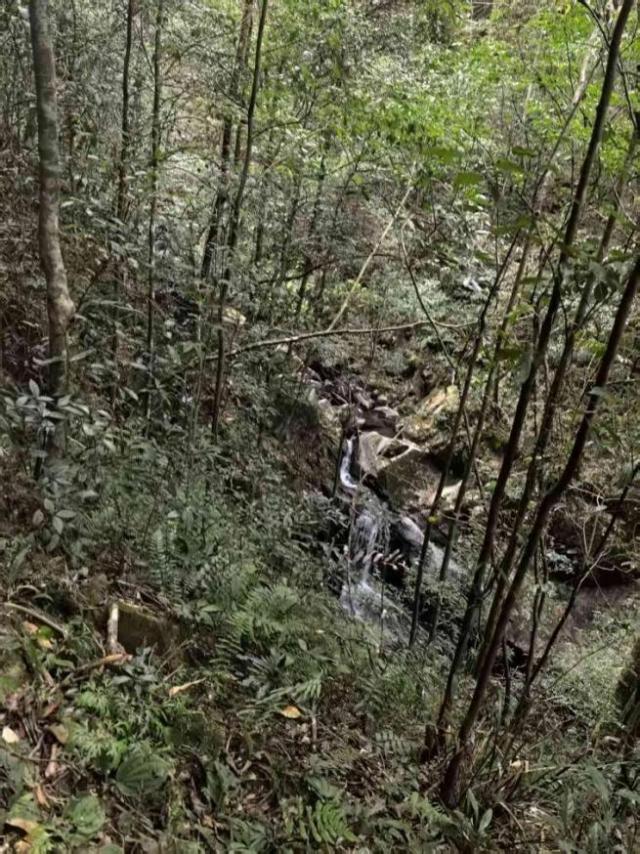

路在高处,溪在下面,好在能听见声响,风声和着水流,要是在夜晚该有多好啊,最好在有满月的夜晚。怨不得王维有:明月松间照,清泉石上流。这里可比辋川好多了。

在一个跌水处,小溪缓了下来,它从高坡滑下来,真担心把它给摔疼了,好在,小溪不怕摔,在半空中它依然洋溢、质朴。溪流抚摸着不紧不慢的鱼,石块揉搓着缓缓流淌的水,灌木林油绿葱笼。

水大,它们合二为一,一鼓作气;水小,它们分而流之,来到低处又拥抱了。

走着走着,小溪没了声响,连进山的路也淹没在芭蕉树丛中,这是一片开阔些的地段,鸟在远处有一搭无一搭唱,阳光在前方一缕缕透过来,前面应该还有高处。

不远处的山坡上,又有一家放山的人家,简陋的炊具,门前的水缸连接着从高处引来的水管,山口还在远方,那才应该是小溪的源头。

果然,又有一条向上攀援的小路,太不起眼,何况还有一棵未完全倒下的树,树上长满了青苔,很久没有人来过了。望着将要倒下的树,依然生机盎然,尽管根已裸露出来,它的生命力展示出的顽强,令我肃然起敬,真想抱抱它;其实,与一棵树的情感,不是孤单,而是一份缘。

向上的路稀稀疏疏,总是跟随着小溪,一会左边,一会右边,弄不好还要在小溪里走上一段,好在越往前走水越小,也更甘甜,嘬上一口,像陈年老酒,舌尖触着,凉爽便沿着舌沿向喉咙深处氤氲,连耳都支楞起来,忍不住,喊上一嗓子。

再往深处走,胆子似乎大了起来。动物们也渴望见到人吧,它们应该也是寂寞的?可不,前边一棵大树上,一个小松鼠爬到树梢又绕了回来,长长尾巴在我面前晃,直到我给它拍完照,才肯离去。

又一家放山的人家,墙是早年垒下的,房顶已备好料,地势相对宽阔,溪边一棵佛手瓜结了一大棚,当地人说,每年采摘完毕,割掉秧,把根保护好,来年又是一大棚,如此这般,能活十几年。

本以为这里就是小溪的源头,谁知往前走了有二百米,又有了上山的路,山路结满青苔,这青苔应该不是寂寞的,它是孤独的;孤独,是一个人的狂欢;寂寞,是许多人的孤独;它在孤独中等待,它坚信,会有人来的。

小溪渐行渐远,有时风声大过水声,有时水声大过风声,一棵大树根部,一簇簇白色,像菌又像雾,进山人告诉我,这是石蛙留下的痕迹。

终于又看见小溪了,海拔高了许多,小溪不再闹了,像个懂事的孩子,缓缓地流淌,蹲在水边,掀开一个石块,有小蟹羞羞挪动,它不躲也不藏,任凭我抓它。

溪边的藤渐渐多了起来,神态各异,虬劲有力,有些老藤大过灌木,它们在水边轻轻一撩,轻而易举地又攀援到高处去了,唯有一株青藤,顺着小溪耐心的向前爬,还不时结一两个果,地瓜般模样,切开肉呈紫红色,后来一问才知道是朱砂莲,难得的中药材,有清热解毒,理气止痛的功效。

继续往上走,风大了起来,竹子多了,新竹老竹相互搀扶像篱笆,常年没人收割,自然繁衍,一派原始。顺着一条厚实竹叶小径,慢慢来到山的最高处,海拔1493米;小溪忽明忽暗,总是不断。

过了山口,从山后盘山向前饶了一会,走出了竹林,顺着坡又走了一箭路,杉树林茂密起来,小溪若隐若现,水声含蓄,风声赫赫,这里该是小溪的源头了吧。

是的,这就是小溪的源头。这里有五户放山的人家,一户门锁都生了锈,大概很久没有人来过了,其余人家门口都有一个大水缸,有水流通过半拉竹渠流进,主管从高处又分流进各家,再从水缸流回小溪。

每家门前都有劈材码放得整整齐齐,各家的菜地略有不同,菜地不大,有二三十平方米,地里铺满了草木灰和半腐败的松针,山韭菜,芥菜,豌豆苗,西红柿昂扬灿烂。当地人说,放山的人家世代放山,原来就住在山里,现在一两个星期才去一次,怨不得一个也没遇见,好在有小溪在。

小溪就是从这里走出大山的,从它迈出的第一步的开始,便有了向往大海的渴望,不慌不忙,不卑不亢,遇见高坡它便停下来,积蓄着自己的能量,一旦时机成熟,它便奔流而下;遇见低洼,从容不迫,毫不犹豫,飞流而下。它是我们眼里的风景,也是我们心灵的救赎,在它宣泄的瀑布前,我们的胸怀如大江东去;在它静静的潭水边,我们的心如静水流深;走在它出山的路上,连眼睛都是明亮的,甚至都忘记了自己。

每当我们在浩瀚的大江边,读:“月落江阔万里浪,浩浩荡荡,浩浩荡荡”时,是否也想过,它微不足道的源头?它也曾弱小,但从不卑微;在它弱弱的涓涓中,从来不缺万丈豪情;在它曲折的中洪线上,从来不乏坚韧不屈。甚至,百年后,我们要是有幸老在大山,也愿成为它的一部分,自由的用自己的活法,去定义世界的算法,向着心的方向,归去。